중고부품마트

서울 초미세먼지 오염···1년에 담배 19갑씩 피는 꼴

페이지 정보

작성자 박지성1 작성일19-02-08 21:42 조회437회 댓글0건본문

![수도권 지역에 사흘 연속 미세먼지 비상저감조치가 시행된 지난 15일 오전 서울 지하철 2호선 시청역 인근에 설치된 전광판에 측정된 초미세먼지 농도가 나타나고 있다. [연합뉴스]](http://pds.joins.com/news/component/htmlphoto_mmdata/201901/26/f62bf5aa-efd5-4484-9e88-d60cac19c158.jpg)

지난 14일 서울의 초미세먼지(PM2.5) 일평균 농도는 ㎥당 129㎍(마이크로그램, 1㎍=100만분의 1g)을 기록했다.

PM2.5를 공식 측정한 이래 일평균 농도로는 가장 높았다. 중국 발(發) 오염물질 영향이었다.

전날인 13일에는 83㎍/㎥, 다음날인 15일에도 81㎍/㎥를 기록했다.

짙은 스모그가 이어지면서 13~15일 사흘 동안 서울 시민들은 어른이나 아이 할 것 없이 모두 담배 13개비를 핀 것만큼 해로운 공기를 마셨다. 담배 13개비?

초미세먼지가 얼마나 해로운지 들여다봤다.

![전국 대부분의 지역에 미세먼지와 초미세먼지가 '나쁨' 수준을 보인 23일 서울 강남구 테헤란로가 미세먼지로 뿌옇다. [뉴스1]](http://pds.joins.com/news/component/htmlphoto_mmdata/201901/26/3330d93b-1546-4e7c-8f93-eef7cec92d2a.jpg)

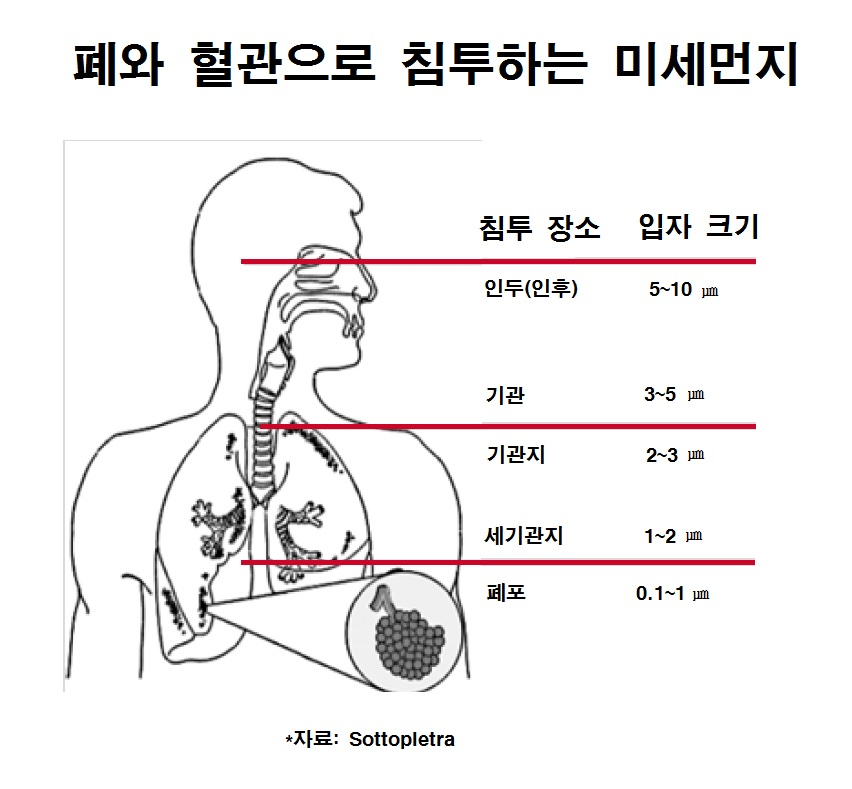

초미세먼지를 PM2.5라고 부른다. 지름이 2.5㎛(마이크로미터, 1㎛=1000분의 1㎜) 이하인 입자상 물질(particulate matter, PM)이다.

미세먼지(PM10)는 지름이 10㎛ 이하인 먼지인데, 초미세먼지까지 포함한다.

보통 PM2.5는 PM10의 50%가량 차지하지만, 상황에 따라 달라진다.

황사 때는 이 비율이 20~30%로 줄고, 스모그 때는 80%까지 늘어난다.

이번처럼 PM2.5 농도가 100㎍/㎥를 초과할 때가 가끔 있는데, 이는 공기 1㎥ 속에 PM2.5가 100㎍만큼 떠 있다는 말이다.

100㎍은 대략 우리가 먹는 흰 설탕 알갱이 2개에 해당하는 무게다.

설탕 알갱이는 공기 중에 떠 있을 수 없고, 떠 있으려면 잘게 쪼개져야 한다.

![설탕 알갱이 하나가 1억2500만개, 두 개가 2억5000만개로 쪼개지면 초미세먼지가 된다. [중앙일보]](http://pds.joins.com/news/component/htmlphoto_mmdata/201901/26/7c4a2f06-e2f9-423b-b158-585dd23213e3.jpg)

설탕 알갱이는 대략 가로세로 높이가 0.5㎜(500㎛)인 정육면체라고 했을 때, 한 변이 2.5㎛인 작은 조각은 800만개(200×200×200)가 나온다.

알갱이 두 개면 1600만개 조각이다.

미세먼지라면 설탕 알갱이 두 개가 1600만개보다 적게, 초미세먼지라면 그보다 많이 쪼개진 꼴이다.

설탕 알갱이를 쪼개 한 변이 1㎛인 초미세먼지를 만든다고 하면 1억2500만개(500×500×500)가 나온다.

알갱이 2개면 2억5000만개다.

결국, PM2.5 농도가 100㎍/㎥라면 공기 1㎥에 설탕 알갱이 2개가 2억5000만개로 잘게 쪼개진 상태로 떠 있는 것이다.

물론 이보다 더 잘게 쪼개진 것일 수도 있다.

![대구 전역에 미세먼지(PM-10) 주의보가 발령된 15일 오전 마스크와 손수건을 두 겹으로 쓴 어르신이 신천둔치를 지나고 있다. [뉴스1]](http://pds.joins.com/news/component/htmlphoto_mmdata/201901/26/321425d0-02fd-419a-b19e-5dc4295a6e78.jpg)

성인 남성은 1분간 약 6L의 공기를 마신다. 한 시간이면 360L, 즉 0.36㎥를 마신다.

PM2.5 농도가 100㎍/㎥일 때면 앞에서 보았듯이, 1㎥에 들어있는 2억5000만개의 36%인 9000만개의 입자가 한 시간 동안 호흡기를 들락날락하는 셈이다.

코와 입을 통해 호흡기로 들어오더라도 입자가 큰 것은 중간에 걸린다.

입자 크기가 2~3㎛인 것은 기관지까지, 1~2㎛ 크기의 입자는 세(細)기관지까지 들어온다.

또, 1㎛ 이하는 폐포, 즉 허파꽈리까지 침투하고, 나아가 혈관 속으로도 들어온다.

전문가들은 “사람이 진화 과정에서 흙먼지 등 자연에서 생기는 먼지에는 적응을 했지만, 인공적으로 발생하는 PM2.5에 대해서는 방어 능력을 갖추지 못했다”고 지적한다.

전문가들은 또 “중금속과 각종 유해물질이 포함된 PM2.5는 아주 가늘어 허파꽈리에서 염증 반응을 일으키고, 혈관으로 들어가 심장병이나 뇌졸중 등 심혈관질환 등을 일으키기 때문에 위험하다”고 말한다.

세계보건기구(WHO)는 벤젠이나 디젤 엔진의 배기가스 등을 발암물질로 지정한 데 이어 지난 2013년 10월에는 대기오염과 미세먼지(PM10, PM2.5)를 1급 발암물질로 규정했다.

호흡기와 심혈관 질환, 폐암과 관련이 있다는 연구 결과가 축적됐다는 이유다.

WHO는 “경제발전이 급속하게 이뤄지고, 인구밀도가 높은 국가에서는 대기오염으로 인한 암 발생 위험이 간접흡연보다 훨씬 높을 수 있다”고 지적한 바 있다.

‘버클리 어스(Berkely Earth)’라는 비영리 과학자 단체는 도시 대기오염 수준을 하루에 몇 개비의 담배를 피운 것과 맞먹는가 하는 환산 방식을 개발했다.

미국에서 연간 48만 명이 흡연으로 인해 사망한다는 미국 질병통제센터(CDC) 자료, 미국 내에서 연간 소비되는 담배가 3500억 개비라는 자료를 활용, 담배 100만 개비당 1.37명이 사망하는 것으로 계산했다.

중국의 경우 연간 160만 명이 연평균 52㎍/㎥의 PM2.5에 노출된 탓에 조기 사망하는데, 이 만큼의 사망자가 나오려면 1조1000억 개의 담배를 소비하는 꼴이다.

![한중일 3국의 초미세먼지 오염도에 해당하는 만큼의 담배 개비 수. 2015년 12월 13일 사례. 지도의 색깔과 왼쪽 위 범례(하루 담배 개수, Cigarettes per day equivalent)를 보면, 일본은 1개비 안팎, 한국은 1~2개비 정도, 중국은 지역에 따라10개비 이상인 곳도 있다. [자료: 버클리 어스]](http://pds.joins.com/news/component/htmlphoto_mmdata/201901/26/ed78851f-6084-4d2c-b21f-a0a5629822f3.jpg)

중국 인구가 13억5000만 명이라고 했을 때, 1인당 연간 864개비, 하루 2.4개비씩 핀 꼴이라는 것이다.

다시 말해 담배 1개비를 피우는 것은 22㎍/㎥의 PM2.5에 하루 동안 노출된 것과 같다는 말이다.

이를 적용했을 때 미국은 2013년 PM2.5 평균치가 9㎍/㎥였고, 이는 1인당 0.41개비에 해당한다고 ‘버클리 어스’ 측은 설명했다.

그렇다면 서울의 경우 지난해 PM2.5 연평균치가 23㎍/㎥이었으므로, 시민들이 모두 하루에 한 개비씩, 연간 19갑을 피운 셈이 된다. 유치원생, 초등학생도 마찬가지다.

또, 스모그가 심했던 지난 13~15일 사흘 동안에만 13개비를 피운 꼴이 된다.

![미세먼지와 초미세먼지 농도가 '나쁨' 수준을 보인 23일 오전 서울 도심이 뿌옇게 보이고 있다. [뉴스1]](http://pds.joins.com/news/component/htmlphoto_mmdata/201901/26/32d0f107-5cad-4c74-b25b-e65a1d606988.jpg)

전문가들은 지금의 미세먼지 오염이 과거에 비해 크게 개선됐다고 말한다.

20년 전에는 서울시내 노천 카페가 없었다. 거기서 차를 마시거나 맥주를 마시는 것은 상상도 못했다.

버스 전용차선 단속반원들은 셔츠를 하루 입고 나면 하루는 강한 세제에 담궈놓아야 셔츠에 찌든 매연을 씻어낼 수 있었다.

환경부나 전문가들이 제시하는 PM10, PM2.5 연평균치를 봐도 1980년대나 1990년대, 2000년대는 미세먼지 오염이 지금보다 훨씬 심했던 게 사실이다.

다만 최근 몇 해 동안 눈에 띄는 개선이 이뤄지지 않고 있을 뿐이다.

그런데도 왜 시민들은 불안해할까. 가장 큰 이유는 ‘오염의 양극화’ 때문이다.

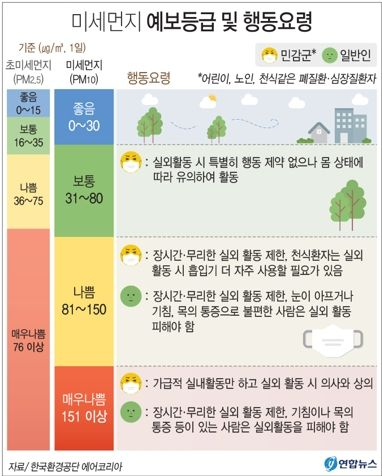

먼지 없이 맑은 날(좋음, 일평균 15㎍/㎥ 이하)은 과거보다 늘어났지만, 오염이 심한 날(나쁨, 36㎍/㎥ 이상) 역시 늘어나고 있다.

서울시에 따르면 ‘좋음’ 일수는 2010년 90일에서, 지난해 130일로 늘었다.

반면 ‘나쁨’ 일수 역시 2010년 56일에서 지난해 61일로 늘었다.

특히 일평균 51㎍/㎥ 이상으로 오염이 극심한 날은 2010년 17일에서 지난해 20일로 늘었다.

대신 ‘보통’이 219일에서 174일로 줄었다.

맑은 날은 더 맑고, 탁한 날은 더 심해지다 보니 시민들이 체감하는 '짙은 스모그'의 두려움은 더 커진다.

대기오염 개선이 가져온 역설이기도 하다.

![서울시보건환경연구원 주사전자현미경실에서 연구원이 마스크 성능 평가 실험 및 먼지 현미경 관찰을 하고 있다. 서울시보건환경연구원은 시중에서 판매하는 보건용 마스크와 일반 마스크 50개 제품을 대상으로 미세먼지 차단 기능을 평가하는 '분진포집효율 시험'을 한 결과, KF80 이상 등급이 붙은 보건용 마스크의 경우 평균 86%에서 99% 이상 미세먼지를 차단한다고 밝혔다. KF(코리아필터)는 식품의약품안전처가 보건용 마스크의 성능을 인증하는 마크로, 뒤에 붙은 숫자는 마스크의 미세입자 차단 성능을 나타내는 등급이다. KF80은 80% 이상, KF99는 99% 이상 미세먼지 입자를 차단할 수 있다는 뜻이다. [뉴스1]](http://pds.joins.com/news/component/htmlphoto_mmdata/201901/26/42590a6c-7173-42a9-a332-40cd870754bb.jpg)

평상시 개선됐다고는 하지만 그렇다고 안심할 수 있는 수준도 아니라는 게 대부분의 전문가들 생각이다.

세계보건기구(WHO)의 연평균 권고기준은 10㎍/㎥이고, 현재 서울시 오염도는 그 두 배가 넘는다.

해외 일부 학자들은 WHO 권고기준조차도 느슨하다고 주장한다.

물론 전 세계에서 캐나다 북부 등 일부 지역을 제외하면 안심할 수 있는 곳도 없다. 그런 곳으로 이민갈 수도 없다.

그래서 지금 여기 우리가 사는 곳의 공기를 조금이라도 더 맑게 만들기 위해 노력해야 한다.

지난해 9월 한 달은 서울도 PM2.5 농도가 9.6㎍/㎥로 WHO 권고기준을 맞췄다.

과거보다 많이 나아졌으니 현재 상황을 ‘재앙’이라고 할 것까지는 없지만, 개선 노력은 계속돼야 한다.

한편, PM2.5가 줄었다고 마냥 안심할 수 없는 또 다른 이유도 있다.

미세먼지의 경우 무게로 따졌을 때 줄어들었더라도 입자 개수가 오히려 늘어났을 수도 있다.

농구공 5개가 테니스공 10개로 바뀌었다면 무게는 줄어들지만, 개수는 두 배다.

더 작은 입자 개수가 늘어나고, 그로 인해 빛의 산란 현상이 더 강하게 발생한다면 체감 오염도는 더 높아질 수 있다.

또, 입자가 작아지면 건강에는 더 해로울 수도 있다.

입자가 작아지면 혈관 침투가 더 쉬워지고, 뇌에까지 침투해 치매로 이어질 수도 있다.

![불법소각에서 발생하는 미세먼지도 많다. [중앙포토]](http://pds.joins.com/news/component/htmlphoto_mmdata/201901/26/97952a47-b45b-45d0-a777-d9fe036c58b3.jpg)

미세먼지 문제 해결을 위해서는 원인을 정확히 찾아야 한다,

우리가 호흡하는 공기 속의 미세먼지가 어디서 왔는지부터 알아야 한다.

중국에서, 북한에서 날아온 미세먼지가 얼마나 되는지를 따지는 것은 중국이나 북한에 책임을 묻자는 것보다 그 양, 그 기여도가 얼마나 되는지를 정확히 알아야 우리도 정확한 대책을 강구할 수 있기 때문이다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.